Nel corso dell’ultimo ventennio, numerosi neuroscienziati ed esperti di genetica comportamentale hanno studiato il cervello umano con l’obiettivo di ricercare le cause che conducono alcuni soggetti a perpetrare gesti atroci ed efferati come stragi, omicidi, torture. Diverse ricerche hanno dimostrato che, effettivamente, una spiegazione scientifica per il comportamento antisociale e aggressivo esiste, e che essa vada rintracciata in una base genetica significativa (cfr. Brunner et al., 1993; Caspi et al., 2002; Sakai et al. 2006; Haberstick, Smolen e Hewitt 2006).

Il principale obiettivo di questi studi è stato quello di identificare i geni specifici che scaturiscono una maggiore probabilità di sviluppare comportamenti antisociali (visibili sin dalla giovane età). Nello specifico, i geni individuati sono due: il primo è denominato CDH13 (associato ad autismo, schizofrenia e Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività); il secondo gene è chiamato MAO-A, e codifica per un enzima che regola l’attività̀ di neurotrasmettitori come quello della serotonina e della dopamina (collegati all’umore e al comportamento). Una eventuale mutazione di questo gene – che ne riduce l’attività metabolica – è statisticamente associata ad un aumento della possibilità di commettere comportamenti più o meno violenti: Caspi e collaboratori (2002), hanno indagato il ruolo della genetica nell’insorgenza di comportamenti antisociali in bambini sottoposti a maltrattamenti, e hanno scoperto che coloro che non subiscono la mutazione del gene MAO-A hanno una minima probabilità di sviluppare comportamenti violenti in età adulta, a differenza di quelli che invece hanno la mutazione genetica, e che quindi hanno un rischio maggiore di adottare comportamenti aggressivi verso la comunità.

Gli effetti di MAO-A sono stati rilevati in generale principalmente negli uomini: il gene è infatti collocato sul cromosoma X, pertanto i maschi ne hanno solo una copia, mentre le donne ne possiedono due. Se un uomo, quindi, ha un allele del gene MAO-A che è correlato alla violenza, non ne ha un altro che possa fare da contrappeso; le donne, invece, possiedono due copie e, nel caso in cui abbiano un allele a rischio, hanno l’altro che può compensare.

Ma in che modo queste mutazioni genetiche influenzano i meccanismi cerebrali alla base del comportamento antisociale? Ad oggi l’ipotesi più avvalorata presuppone che alcune varianti genetiche siano associate a variazioni morfologiche e/o funzionali del cervello, che a loro volta possono implicare disfunzioni cognitive, emotive e comportamentali. Raine e collaboratori (2000) hanno condotto uno studio attraverso Risonanza Magnetica Strutturale e hanno trovato che individui con disturbi di personalità di tipo antisociale mostravano una riduzione dell’11% della sostanza grigia nella corteccia prefrontale e una minore attività del sistema nervoso autonomo in risposta a stimoli stressanti che provocano sentimenti di vergogna, imbarazzo e senso di colpa (Raine et al. 2000).

Nonostante questi determinanti risultati, la genetica non è sufficiente a spiegare la genesi di un comportamento violento: anche il contesto sociale e le diverse situazioni ad esso associate, infatti, svolgono un ruolo altrettanto influente: basti pensare a fattori di rischio ambientale come violenze/abusi nelle prime fasi dell’infanzia o un contesto familiare in cui le figure genitoriali sono altamente disfunzionali.

L’esperimento Stanford Prison e l’effetto Lucifero

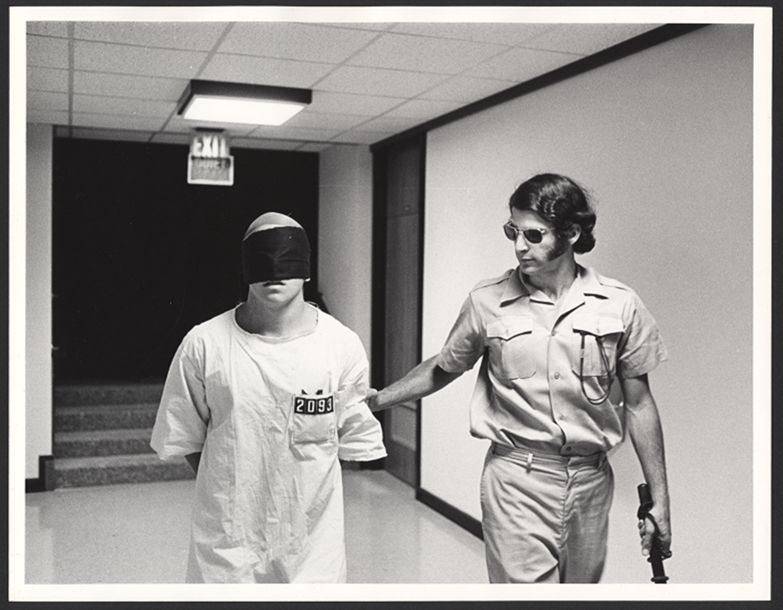

Al fine di indagare e comprendere cosa spinga le persone a compiere azioni cattive, nel 1971 lo psicologo statunitense Philip Zimbardo realizzò un celebre – quanto criticato – esperimento presso l’Istituto di psicologia dell’Università di Stanford, nei cui seminterrati riprodusse in modo fedele l’ambiente di una prigione (da qui il nome dato all’esperimento).

Lo studioso e i suoi collaboratori selezionarono come partecipanti 24 studenti universitari maschi, di classe media, privi di precedenti penali, ritenuti equilibrati e senza inclinazione a comportamenti violenti. I volontari furono poi divisi in modo causale in due gruppi: 12 partecipanti furono assegnati al gruppo dei detenuti, e gli altri 12 a quello delle guardie carcerarie. I primi furono obbligati a indossare divise sulle quali era applicato un numero, un berretto di plastica, e fu loro applicata una catena ad una caviglia; dovevano inoltre attenersi a una rigida serie di regole. I carcerieri, invece, indossavano uniformi tipiche, con tanto di manganelli, fischietti, manette e occhiali da sole a specchio che impedivano ai detenuti di guardare loro negli occhi. Alle guardie fu data la possibilità di scegliere in modo autonomo i metodi e le regole per mantenere l’ordine, ai quali i carcerati dovevano strettamente attenersi.

Zimbardo osservava lo svolgersi dell’esperimento da alcune telecamere, e decise di impersonare il ruolo di sovrintendente, così da poter intervenire in caso di bisogno senza dover interrompere lo studio.

Nei primissimi giorni, i detenuti faticavano a prendere sul serio le regole imposte loro dalle guardie, vivendo tutto quasi come un gioco: in seguito, entrambi i gruppi iniziarono progressivamente a manifestare comportamenti insoliti legati al ruolo impersonato nell’esperimento. Già solo dopo due giorni, iniziarono a verificarsi i primi episodi di reale violenza: i detenuti si tolsero le divise di dosso e si ammutinarono nelle celle urlando contro le guardie, mentre queste ultime cominciarono a intimidire i prigionieri provando rompere il legame di solidarietà che si era sviluppato tra loro. Le guardie umiliarono i prigionieri in vari modi, per esempio costringendoli a cantare canzoni oscene, a defecare in secchi che poi non potevano svuotare e pulire i bagni a mani nude. A questi atteggiamenti coercitivi e violenti da parte dei carcerieri, seguì un tentativo di evasione di massa da parte dei detenuti, faticosamente contenuto da parte delle guardie e dello stesso Zimbardo nel ruolo di direttore del carcere.

Dopo cinque giorni, i detenuti iniziarono a manifestare segni di disgregazione individuale e collettiva: il loro comportamento era divenuto piuttosto passivo, alcuni mostravano segni di dissociazione dalla realtà, altri ancora manifestavano crolli emotivi. Le guardie, invece, continuavano a perpetrare comportamenti intimidatori e fortemente aggressivi: ciò condusse i ricercatori a interrompere l’esperimento solo dopo una settimana (la durata prevista era di 15 giorni), provocando da una parte la soddisfazione dei detenuti e dall’altra la delusione delle guardie.

Il gruppo di ricerca si concentrò sui fattori che avevano portato gli studenti (“bravi” ed equilibrati ragazzi) che interpretavano il ruolo delle guardie carcerarie ad assumere atteggiamenti così sadici e violenti. Zimbardo ritenne che il finto carcere – nell’esperienza psicologica vissuta dai partecipanti – fosse finita per essere percepita come una prigione vera: in questo senso, le guardie carcerarie avevano assunto in tutto e per tutto il loro ruolo e la funzione di controllo sui detenuti, facendosi però catturare dal potere della situazione, ovvero il potere di dominare sui prigionieri, che hanno la possibilità ribellarsi ma che alla fine restano schiacciati dalla dominanza delle guardie.

Dopo la conclusione dell’esperimento, Zimbardo coniò il termine “Effetto Lucifero” proprio per riferirsi al processo per cui le condotte aggressive e violente sono fortemente influenzate dall’ambiente in cui l’individuo si trova: le persone non sono per forza innatamente cattive, ma possono diveltarlo in determinati contesti e in determinate situazioni. L’Effetto Lucifero ha il grande merito di aver sottolineato la rilevanza dei ruoli sociali nel determinarsi del comportamento umano: essere buoni e/o cattivi è un attributo della natura umana, ed entrambi questi atteggiamenti possono essere predominanti l’uno sull’altro in base al contesto, al ruolo sociale e ad altre specifiche circostanze.

Bibliografia

Brunner, H.G., Nelen, M., Breakefield X.O., Ropers, H.H., Van oost, B.A. (1993), Abnormal Behavior Associated with a Point Mutation in the Structural Gene for Monoamine Oxidase A, in Science, vol.262.

Caspi A., Mc Clay J., Moffitt T.E., Mill, J., Martin, J., Craig, I.W., Taylor A., Poulton, A.(2002), Role of genotype in the cycle of violence in maltreated children, in Science, vol. 297.

Haberstick B.C., Smolen A. e Hewitt J.K. (2006), Family-based association test of the 5HTTLPR and aggressive behavior in a general population sample of children, in «Biological Psychiatry», 59, pp. 836-843.

Meyer-Lindenberg A., Buckholtz J.W., Kolachana B., Hariri A., Pezawas L., Blasi G., Wabnitz A., Honea R. e Verchinski B. (2006), Neural mechanisms of genetic risk for impulsivity and violence in humans, in Proceedings of the National Academy of Science USA, 103, pp. 6269-6274.

Raine A., Lencz T., Bihrle S., Lacasse L. e Colletti P. (2000), Reduced prefrontal gray matter volume and reduced autonomic activity in antisocial personality disorder, in Archives of General Psychiatry, 57, pp. 119-127.

Sakai J.T., Young S.E., Stallings M.C., Timberlake D., Smolen A., Stetler G.L. e Crowley T.J. (2006), Case-control and within-family tests for an association between conduct disorder and 5HTTLPR, in «American Journal of Medical Genetics Part B: Neuropsychiatric Genetics», 141, pp. 825-832.

Zimbardo, P. (2007), L’effetto Lucifero. Cattivi si diventa? Raffaello Cortina Editore.